ヨーロッパの戦争と文明/第4回(4月22日・木曜3限)

アレクサンドロス大王のインド侵入(後半)

(※今日の「後半」は、ちょっと長くなります。)

さて、アレクサンドロス大王は数万の兵を率いて、無事にカイバル峠を越えインドに入ります。

そしてインダス川を渡って、現在のパキスタン北部の

タクシラ(今のラーワルピンディー近郊)に至ります。

このタクシラにしばらくとどまりますが、この地方の支配者であった

インドの太守ポロスが対抗する様子を見せ、

アレクサンドロスがさらにヒュダスペス川を渡ってこれ以上インドの内部に

侵攻するのを阻止しようとします。

上の地図のインド部分を拡大すると次の地図になります。

アレクサンドロスはインダス川は越えますが、本格的にインド中央部へと進出するためには

次のヒュダスペス川を越えなくてはなりません。

そしてこの川をはさんで、インドの太守ポロスと対決することとなります。

紀元前326年に行われた「ヒュダスペス河畔の戦い」の戦場の、

正確な場所は、実はよく分かっていません。

今のラーワルピンディー近郊と言われているので、

恐らくは下の地図の赤い矢印で示したあたりであろうと推測されます。

私はインドには行ったことはないので(行く予定もありませんが)、

ネットでヒュダスペス川の画像を集めてみました。

今の川の名前は「ヒュダスペス川」ではなくて、「ジェルム川」と言います。

山間部では急流ですが、平地に出ると川幅も広くなり、なかなか雄大な美しい川ですね。

②アレクサンドロス、ヒュダスペス川をはさんでポロス軍と対峙する

紀元前326年、アレクサンドロス率いるマケドニア軍(およびギリシア軍、

そしてアレクサンドロスに味方したインドの現地勢力)と、

インドの太守ポロスの軍は、ヒュダスペス川をはさんで対峙しました。

両軍の兵力は次の通りです。

アレクサンドロス軍 歩兵1万5000、騎兵5000~6000。

ポロス指揮下のインド軍 歩兵3万、騎兵4000、戦車300台、象200頭。

アッリアノス(2世紀のローマで活躍したギリシア人歴史家)は次のように書いています。

「アレクサンドロスがヒュダスペスの岸辺に陣を張ると、そこからポロスが対岸に、

あるだけの軍勢と戦象の集団を集結させているのが望見された。

ポロスの方は、アレクサンドロス側が陣を設営したと見てとった

その地点[の真向かい]にまず、みずから腰をすえて、

相手の渡河を監視する一方、たやすく押し渡られそうな

川筋の別の地点地点にも余さず警備の部隊を派遣し、

そのそれぞれの部隊には指揮官を置いて、

マケドニア軍の渡河をくい止めようと企てていた。」

(アッリアノス『アレクサンドロス大王東征記』下巻、岩波文庫、38頁)

③アレクサンドロス、ヒュダスペス川を渡る

さてアレクサンドロスは、何とかこの川を渡って、インド中央部へ軍を進めたい。

対する太守ポロスは、アレクサンドロスの渡河を、なんとしてもくい止めたい。

しかしこのままにらみ合いが続いても仕方ありません。

アレクサンドロスは策略を巡らせることにしました。

連日連夜、大きな声や物音をたてながら、

ヒュダスペス川のこちら側を行ったり来たりするのです。

いかにもこれから渡河を強行するぞ、みたいな素振りを何度も何度も見せるわけですね。

インド軍は、最初はその騒ぎにいちいち驚いては、軍を向かわせたのですが、

アレクサンドロス軍は一向に川を渡ってくる様子がない。

そのうち、それはいつも単に物音だけで、実際には何も起こらないだろうと思い込んでしまいます。

「ああ、あいつら今日も騒いでるけど、どうせまた何にも起こらないに決まってるさ」みたいに。

再びアッリアノスの言葉です。

「彼はそこで次のような策略を弄してこっそり渡河しようと決意した。

すなわち夜に入ると彼は大多数の騎兵をひきいて、

岸沿いに川上の方へまた川下の方へと行きつ戻りつし、

しかもそのさいことさらに騒々しくわめかせたり、

軍神をたたえるときの声をいっせいにあげさせたりその他、

軍勢がいよいよ渡河の準備にかかった場合に起こりがちな、

さまざまの雑音騒音を響かせるようにさせた。

[……]しかしこうしたことがたび重なって結局はわめきだけ、

ときの声ばかりということになってくると[……]

ポロス自身はやがて陣営の原位置にとどまったなり、動かなくなってしまった。」

(アッリアノス『アレクサンドロス大王東征記』下巻、岩波文庫、40-41頁、訳文一部改変。)

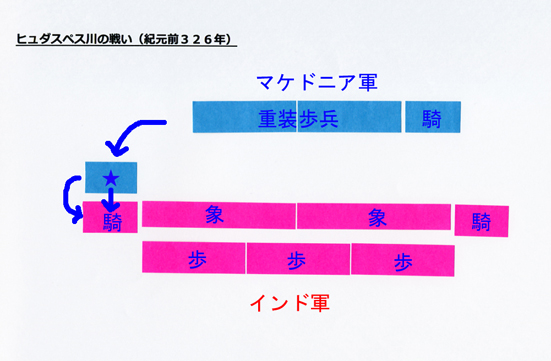

こうして、インド側が気をゆるめてすっかり油断したすきをねらって、

アレクサンドロスは一気に川を渡ってしまいます。

豪雨の降ったある夜の翌朝、

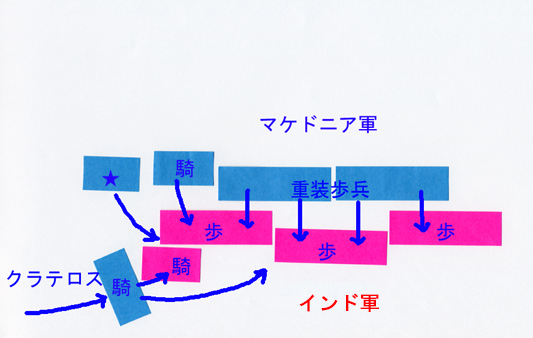

アレクサンドロスは、クラテロス指揮下の騎兵部隊と5000人の歩兵部隊を陣地に残して、

自分は残りの兵と、27キロ北に離れた地点まで行って渡河しました。

そこは水深がかなり深いところだったみたいですが、

苦労してなんとか向こう岸に渡りました。

アレクサンドロスの渡河に気づいたポロスは、

自分の息子に部隊を預けて急行させますが、アレクサンドロスはこれを撃破します。

その戦いで、太守ポロスの息子は戦死してしまいました。

ポロスは、川向こうから渡河をもくろむクラテロスを牽制するため、

守備隊の一部と若干の戦象を本営に残して、

残りの全軍で27キロ北のアレクサンドロス軍に向かいました。

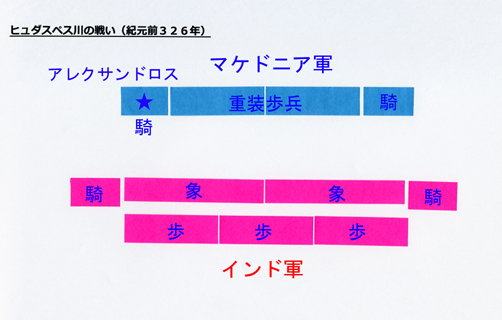

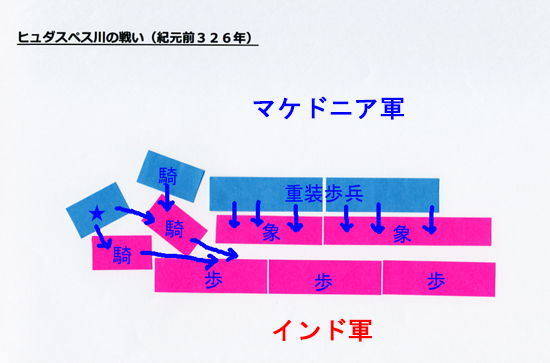

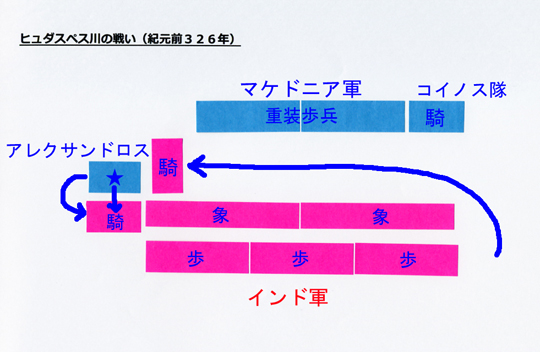

④アレクサンドロスとポロスの会戦

いよいよヒュダスペス川を渡ってきたアレクサンドロスと、

それを迎え撃つポロスの会戦が始まります。

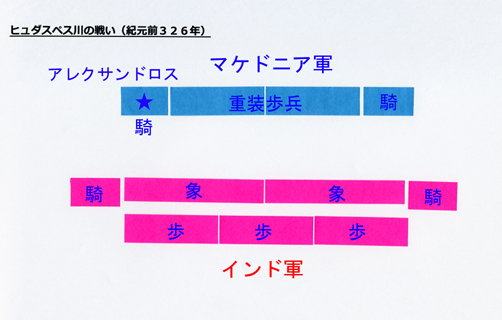

インド軍は、最前列に200頭の戦象を約30メートル間隔で並べ、

その後ろに3万の歩兵、そして左右両翼にそれぞれ戦車150台、騎兵2000ずつを配しました。

一方、マケドニア軍は、中央部にいつものように密集方陣(ファランクス)を組む歩兵部隊、

そしてその左右両翼に騎兵部隊です。

アレクサンドロス自身は、マケドニア軍の右翼にいます。

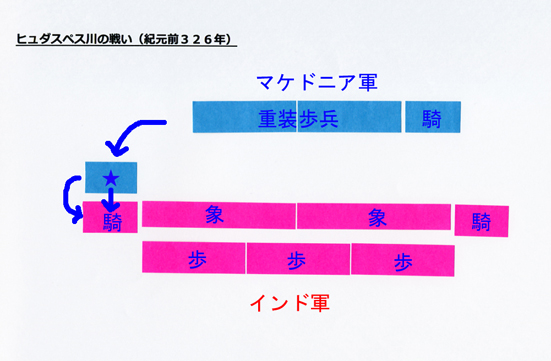

アレクサンドロスは、インド軍よりも戦力でまさる自軍騎兵部隊(右翼)を、

自ら率いて、インド軍左翼に攻撃をかけることとしました。

自軍右翼を攻撃の主力とするのは、アレクサンドロス戦術のお得意のセオリーでした。

まずマケドニア軍右翼の騎兵部隊1000を、インド軍左翼に突撃させます。

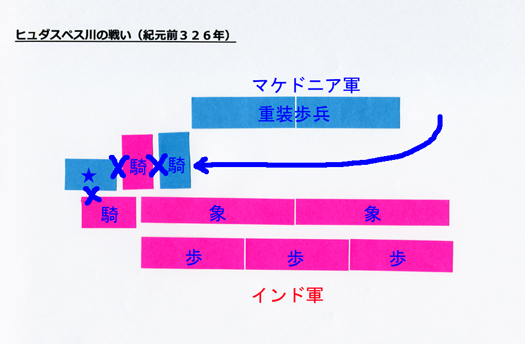

ポロスはインド軍右翼の騎兵部隊を、

突撃してきたアレクサンドロスのマケドニア軍騎兵部隊に対応させるため、

そしてあわよくばそれを挟み撃ちにするべく、自軍の左翼へと移動させようとします。

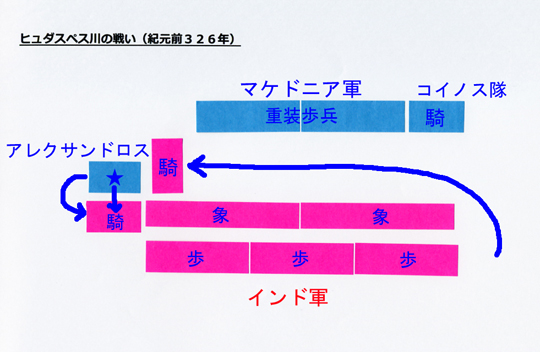

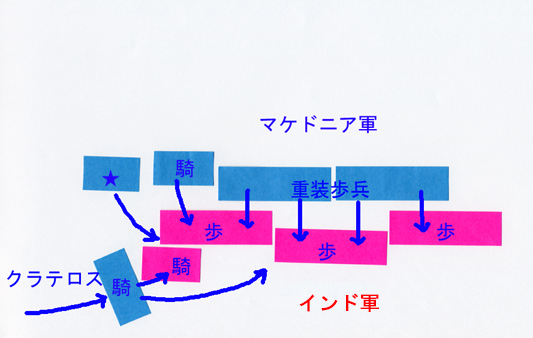

しかし、マケドニア軍の右翼に配置されていたコイノス率いる騎馬別動部隊が、

今度は移動してきたインド軍騎兵部隊の背後から攻撃しました。

インド軍騎兵部隊は、アレクサンドロスを挟み撃ちにするどころか、

自分たち自身が挟み撃ちになってしまいました。

インド軍騎兵部隊は前後からの包囲攻撃を受けて混乱し、戦象の中に退却します。

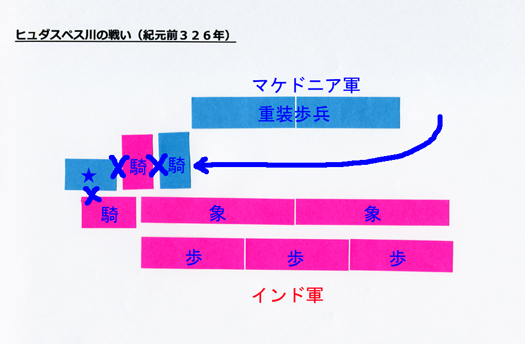

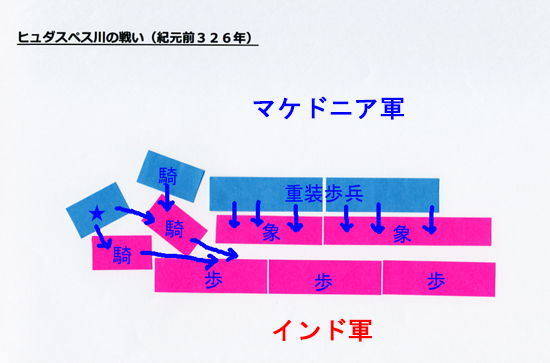

同時にマケドニア軍の密集方陣歩兵部隊(ファランクス)がインド軍へ向けて前進し、

インド軍の戦象部隊と大混戦となります。

マケドニアの歩兵が戦象の乗り手を投げ槍でねらい撃ちにしたため、

コントロール(乗り手)を失った戦象たちは、敵味方なく暴れ回ることとなりました。

インドの戦象との戦い

そのうち、インド軍は混乱のうちに退却を始めます。

しかしそこに、ちょうど川向かいから渡河してきたマケドニアのクラテロスの部隊が

退却するインド軍を追撃し、多数のインド兵を倒しました。

この戦いで、ポロスの二人の息子は戦死します。

インド軍は1万2千~2万の歩兵、3000の騎兵が戦死しました。

マケドニア側は、歩兵と騎兵合わせて4000~8000の戦死者を出しました。

しかしせいぜい1000くらいだとする説もあります。

アッリアノスによると、

マケドニア側の戦死者は歩兵80、騎兵230とかなり少なめです。

この戦いでは、戦闘の途中でアレクサンドロスの愛馬プケパロスも死んでしまいます。

この戦いで、アレクサンドロスが愛馬プケパロスに乗って、

インドの戦象に挑みかかる様子が刻まれたコイン(下の写真)が残っています。

映画『アレキサンダー』(2004年・アメリカ)では、その場面が再現されていました。

映画『アレキサンダー』の戦闘シーン。

愛馬プケパロスに乗ったアレクサンドロス(左)と戦象に乗った太守ポロス(右)。

ちなみに同じこの映画『アレキサンダー』では、ヒュダスペス河畔の戦いで

インド軍を率い、自ら戦象に乗って戦う太守ポロスはこんな感じです。

何だかちょっと怖いですが、いかにもインドの勇敢な軍人らしいです。

でもこのポロスは、インドでは

アレクサンドロスに挑んだ「古代インドの英雄」として描かれます。

次の画像は、インドで製作されたTVドラマ『ポロス~古代英雄伝』です。

チョー・イケメン! のポロスですね(笑)。

上のアメリカ映画のポロスとは全然違います。

日本では2019年にBS日テレで放送されたみたいです。

そのうちDVDレンタルでも見ることができるようになるかも知れませんね。

インドのイケメン・ポロス(俳優の名前はラクシュ・ラールワーニー)

ちなみにアレクサンドロスは、敗れたポロスの勇敢ぶりに心を動かされ、

生け捕りにしたポロスを呼んで、これまで以上の領土を与え、同盟者(友人)となっています。

ポロスはこのあと、アレクサンドロスのインドでの戦いに参加して、彼のために戦っています。

⑤アレクサンドロスの死とその後

インドにしばらくとどまったアレクサンドロスですが、

配下の兵士たちの間に「さすがにもう故郷に帰りたい」との望みが強くなり、

結局インドを離れて、西へ引き返すことにしました。

紀元前324年、アレクサンドロスと彼の軍団はバビロンに帰還します。

その後、征服した大帝国をがっちり統治するかと思いきや、

翌年の紀元前323年6月10日、熱病のために、あっけなく32歳でこの世を去りました。

熱病説、暗殺説、アル中説などさまざまあるようです。

いずれにしても、まるで疾風怒濤のような、あるいは、

つかの間の夢を一瞬にして駆け抜けた人生でした。

彼の死後、ほどなく配下の有力武将たちの間で

後継者戦争(ディアドコイ戦争、紀元前323~281年)が始まりました。

そしてアレクサンドロスのせっかくの大帝国は、

マケドニア、エジプト、シリアなどに分裂していきます。

このあとは、いよいよローマがギリシアを含めた地中海世界に

勢力を拡大してゆくことになります。

⑥アレクサンドロスの帝国とヘレニズム文明

西方のギリシア世界と、東方のインドまで、一時的に統一したアレクサンドロスの帝国は、

文化的にも大きな影響を与えました。

ギリシア文化(ヘレニズム文明)が東方へ流入し、

ギリシア風文化が東方の広い世界に普及するきっかけとなりました。

ギリシア的な芸術様式と、アジア的な芸術様式が、この地で見事に融合したのです。

いわゆる「東西文明の融合」が起こったというわけです。

その典型的な例は、ローマ時代に明らかとなる「ガンダーラ美術」です。

ガンダーラ地方は、今のアフガニスタン東部からパキスタン北西部にかけての地域です。

まさにアレクサンドロスがカイバル峠を越えてインドに侵入した地域にあたります。

アレクサンドロスがバビロンに帰還することにした後も、

マケドニア軍の兵士たちの中には、現地で妻をめとり、

家族を作ってそこにとどまることを選択した者も少なくありませんでした。

このガンダーラ美術・芸術様式は、シルクロードを経て、

遠くは日本の仏教美術にまで影響が及んでいます。

以下の画像は、ガンダーラで見つかった仏像です。

仏教の彫像であるはずなのに、その顔は、まるでギリシア彫刻のそれのようです。

ギリシア神話の神々の顔をした仏教の仏像です。

非常に不思議な感じがしますね。

「東西文化の融合」というのは、こういう感じなのかと実感されます。

繰り返しますが、これらはガンダーラ地方の「仏教の彫刻」です。

顔つきはほとんど「ギリシア彫刻」(あるいは西洋人)そのものですね。

アレクサンドロスのアジアに対する遠征は、

単に軍事的・政治的な領土拡大だったというだけではなく、

このような文化的な影響をも残したものだったのです。

次回は、古代ローマにおける戦争と文明を取り上げます。

★今回は、出席調査を兼ねて、小レポートを提出していただきます★

第2回~第4回の授業の内容について、自分がその中で一番印象に残ったことや、重要だと思ったことは何か、そしてそこに、できれば自分の意見や感想なども付け加えて、300字以上~400字くらいまでで書いてメールで提出(送信)して下さい。

ワードなどのファイルを添付するのではなく、メール本文に直接書いて下さい。

メールのタイトルには、必ず授業名、学生証番号、氏名を書いて下さい。例えば次のようにして下さい。

(例)メールタイトル「戦争と文明/5BPY1234/東海太郎」

提出(送信)締切りは、4月29日(木)の22時までとします。

メールアドレスは、nakagawa@tokai-u.jp です。

「@」の次は、「tokai-u」です。「u-tokai」ではないので注意して下さい。 |

※出席調査を兼ねたこのような小レポートの提出は、全部で4~5回予定しています。

一番最後に「最終レポート」を提出(送信)してもらいます。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【第4回(本日)の授業に関する参考文献】

アッリアノス『アレクサンドロス大王東征記・下巻・付インド誌』

大牟田章訳、岩波文庫、2001年。

ニック・セカンダ『アレクサンドロス大王の軍隊/東征軍の実像

(オスプレイ・メンアットアームズ・シリーズ)』柊詩織訳、新紀元社、2001年。

アーサー・フェリル『戦争の起源~石器時代からアレクサンドロスにいたる戦争の古代史』

河出書房新社、1999年。

ピエール・ブリアン『アレクサンダー大王・未完の世界帝国』(「知の再発見」双書)

福田素子・桜井万里子訳、1991年。

プルタルコス『新訳・アレクサンドロス大王伝』森谷公俊訳、河出書房新社、2017年。

ヒュー・ボーデン『アレクサンドロス大王 (刀水歴史全書)』佐藤昇訳、刀水書房、2019年。

塩野七生『ギリシア人の物語 III・新しき力』新潮社、2017年。

森谷公俊『興亡の世界史-アレクサンドロスの征服と神話』講談社学術文庫、2016年。

森谷公俊『図説・アレクサンドロス大王』河出書房新社、ふくろうの本、2013年。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

オンライン授業「ヨーロッパの戦争と文明」の最初のページに戻る

中川研究室ホームページ/TOPページ